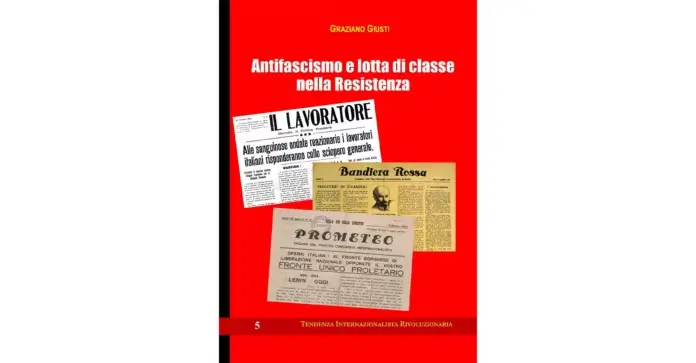

Milano, Tendenza internazionalista rivoluzionaria, Associazione Eguaglianza e solidarietà, 2024, pp. 216, € 10.00

L’interesse per l’argomento in oggetto a questo volume ha avuto nell’Italia repubblicana fortune alterne, in base al mutare delle condizioni politiche e culturali del Paese. Non in sé il concetto generico di Resistenza tradita, che potrebbe contemplare anche la sola rimostranza per cui non siano stati realizzati a pieno i princìpi della Costituzione oppure che non sia stata compiuta l’epurazione negli organismi dello Stato etc. No, qui si scrive di quelle forze che, in un modo o nell’altro, con diverse peculiarità e diverse ricadute sulle scelte concrete, durante la Lotta partigiana si posero il problema dell’immediata trasformazione sociale, politica ed istituzionale dell’Italia, da non rinviare ad un tempo indefinito a seguito della fine della Seconda guerra mondiale, come invece sostenevano il Pci e, con molti più travagli a livello dirigenziale, il Psiup. Un ampio spettro di formazioni politiche, in prevalenza certo di orientamento comunista ma che comprende anche istanze socialiste, anarchiche, fino a quelle repubblicane – azioniste. Tutte animate comunque dal desiderio di risolvere al momento la questione sociale, sempre rimandata dall’Unità nazionale, con una soluzione classista e che perciò operarono o direttamente fuori dal Cln oppure manifestando insofferenza al suo interno. Un afflato diffuso uscito però sconfitto dalla ridefinizione degli assetti, internazionali e nazionali, del Secondo dopoguerra e dall’avvio della contrapposizione dei blocchi, dinanzi ai quali, del resto, molte culture politiche scorsero l’inizio del proprio tramonto. Un afflato che, rimasto nel sottosuolo delle elaborazioni teorico – politiche, sarebbe riemerso con l’avanzare della Nuova sinistra, non senza un bel carico di equivoci e fraintendimenti: si pensi soltanto alle Brigate rosse che, inizialmente, volevano chiamarsi Brigate Garibaldi in omaggio al partigianato Pci, evidentemente inteso come strutturalmente rivoluzionario. Scartarono l’ipotesi solo perché il rimando all’Eroe dei due mondi avrebbe saputo troppo di populismo piccolo borghese. A seguito del riflusso, la cosa sarebbe rimasta lì, con una trattazione sporadica ed occasionale, tuttavia sopravvivendo sino ai giorni nostri.

I giorni nostri, appunto. La monografia esce, e lo si scrive, nel pieno del Governo Meloni, dove cioè la Presidenza del consiglio dei ministri è ricoperta, per la prima volta nella storia, da un’esponente direttamente proveniente dall’Msi, anche se per ragioni anagrafiche più dalla sua giovanile, il Fronte della gioventù, solitamente più a destra del partito neofascista stesso. L’Antifascismo, qui genericamente inteso, ha recuperato quindi una sua centralità nel dibattito politico, rispetto anche solo a qualche anno, ormai decennio, addietro, quando realmente venivano fatti i danni, tutti immancabilmente bipartisan, in termini di memoria istituzionalizzata. Un’epoca il cui culmine è sicuramente rappresentato dalla Legge sul Giorno del ricordo (2004), anche se il processo si è tutt’altro che esaurito.

Ad ora si guardano perciò le virgole nei post sui social, si analizza se quel saluto sia romano o meno, senza un minimo di trattazione strutturale seria sulla società. Diventa così difficile porre la questione storica sulla composizione eterogenea della Resistenza che va intesa come fatto unitario nazionale di tutte le tendenze partitiche nella comune lotta contro l’invasore straniero ed il collaboratore (elemento, beninteso, del tutto presente nei moti partigiani). Gettare sul tavolo le vicissitudini qui restituite potrebbe generare un pericoloso cortocircuito. Meglio lasciar stare: alla fine l’uso della storia deve restare politico, sulle esigenze del presente. Difficile che i temi qui affrontati trovino infatti agio nelle istituzioni, nelle fondazioni e negli istituti culturali, e gli storici che ne sono espressione, se sanno, perlopiù si autocensurano. Eppure si tratta di elementi storiograficamente innegabili.

Ad editare questo volume è la Tendenza internazionalista rivoluzionaria, che ha già un catalogo di tutto rispetto per la storia del movimento operaio. L’Autore, Graziano Giusti, inizia la disamina partendo ovviamente dal 1943, dall’inizio delle agitazioni operaie contro la guerra, quando, qua e là, a macchia di leopardo, si fanno largo quelle realtà comuniste che ora andavano assumendo l’aggettivazione di, appunto, internazionaliste, nel rifiuto della collaborazione di classe e di quelle che si sarebbero definite vie nazionali al socialismo, e ne segue l’iter sino alla fine degli eventi bellici e l’inizio della Ricostruzione. Grande importanza è a tal proposito data al Movimento comunista d’Italia – Bandiera rossa, sebbene non ascrivibile a pieno a quell’internazionalismo.

Il lavoro è più di tenore, per così dire, politologico che storiografico: non ci sono infatti fonti d’archivio e le risorse sono di tipo bibliografico, di cui alcune on line. Questo può rappresentare un limite in termini di avanzamento degli studi e delle ricerche, poiché, anche se in modo non doloso, si possono riprodurre imprecisioni ed inesattezze, più o meno importanti, dalle produzioni pregresse. E in questo testo difatti se ne riscontrano, sebbene non a livelli dirimenti per l’economia del discorso.

Si prenda ad esempio il caso del Lazio. In relazione proprio a Bandiera rossa, a p. 108 si scrive: “La Banda del Cimino, nota per i suoi colpi di mano, è organizzata dai comunisti Manlio Gelsomini e Mariano Buratti” (la fonte specifica dell’informazione non è citata). La banda, che, a seguito del Martirio di Mariano Buratti, ne avrebbe assunto il nome, non aveva legami strutturali con Bandiera rossa, per quanto non si possano escludere contatti. Buratti era del Partito d’azione; né lui né Gelsomini, del Raggruppamento monte Soratte, Martire delle Ardeatine, erano comunisti.

Riguardo, invece, a Celestino Avico e al gruppo Armata rossa romana, si riflettono, in più parti, alcuni equivoci. Armata rossa, di cui Avico era a capo, non era il braccio militare di Bandiera rossa, in quanto faceva riferimento al Pci. Solo dopo la Liberazione di Roma, nel tentativo di proseguire la Lotta resistenziale in senso rivoluzionario, essa si sganciò dalle direttive Pci e costituì, assieme principalmente a Bandiera rossa, il Comando militare unificato Armata rossa, di brevissima quanto travagliata durata, indicando in fine la confluenza nel Pci stesso, di cui Avico sarebbe diventato dirigente locale. A tal proposito, potrebbe venire in soccorso il saggio di Marco Trasciani, uscito quando questo lavoro era presumibilmente ancora in stesura, Una resistenza popolare (Odradek, 2024), dove gli organigrammi di Bandiera rossa sono esaminati attraverso il fondo archivistico Ricompart.

C’è poi, sempre a proposito di lavori usciti subito dopo di questo, da segnalare la restituzione della figura di Carlo Andreoni, già in prima battuta, a p. 58, definito “avventuriero”, con la riproposizione a seguire di altre informazioni errate sulla persona, come la confusione del controverso foglio attendista circolato durante l’occupazione nazifascista di Roma, “Spartaco”, con l’Unione Spartaco, fondata invece da Andreoni nel dicembre 1944. Urge qui la lettura della monumentale biografia di recente uscita, ad opera di Fabrizio R. Amati, Antitotalitario (Mimesis, 2024), anche per trattare approfonditamente i momenti di inquietudine e di insubordinazione del partigianato avutisi dopo la Liberazione e qui affrontati in appendice, come il caso del Movimento di resistenza partigiana, che vide a capo proprio Andreoni.

In linea generale va comunque contemplato che, indipendentemente dall’approccio soggettivo, lo studio delle realtà politiche e militari attive nella Resistenza si presenta come una matassa assai più complicata da sbrogliare di quanto si pensi. Un insieme di nomi e sigle cui non è raro sia difficile venire a capo e comprendere a pieno il portato. Anche qui, il passato non è lineare, al contrario di come si sia spesso naturalmente portati a credere. Si aggiunga che nel periodo in oggetto ci fu, nonostante tutti gli impedimenti, anche il tentativo di coinvolgere nel progetto della Repubblica sociale italiana quegli elementi, soprattutto repubblicani e socialisti, in generale critici con l’Urss e gli Alleati. L’invito fu, per ovvie ragioni, quasi totalmente declinato ma non tutti i contatti andarono a vuoto per i repubblichini.

Uscendo poi dall’ambito delle informazioni storiche per addentrarsi in quello del dibattito, c’è un passaggio a paventare come le posizioni intransigenti e rivoluzionarie possano, certo inconsapevolmente, correre il rischio d’incappare in stilemi cari invece alla reazione. Il riferimento specifico è a Tito, per cui “il connubio tra nazionalismo e classismo, sostenuto da quest’ultimo, non terrà alla prova dei fatti, facendo ben presto emergere la prima componente” (p. 135). Ora, si può dissertare sull’aderenza o meno di Tito al classismo e alla dottrina ma l’Esercito popolare di liberazione jugoslavo (Eplj), cui era a capo, era un esercito multietnico, composto da tutte le nazionalità presenti sul suolo balcanico, compresa quella italiana, unite nella comune lotta contro il nazifascismo, che invece puntava sull’odio etnico. Salvo non si intenda per nazionalismo l’opposizione al Cominform di Stalin, che effettivamente avrebbe mosso accuse, pure alquanto pesanti, di questo tipo, si dovrebbe parlare semmai di “jugoslavismo”.

Scritti questi rilievi, l’opera mantiene una sua validità strutturale. L’Autore si muove indubbiamente con onestà, senza mai scivolare sul terreno della provocazione: circostanza che in saggi di questo tenore non è necessariamente scontata (ci sarebbe qualcosa da opinare a riguardo per alcuni passaggi in appendice ma va qui considerato il testo). Alla Resistenza, complessivamente intesa, è dato il dovuto riconoscimento: combattere contro i nazisti ed i loro collaboratori, senza aspettare rivoluzioni astratte, era giusto e necessario. E per quanto la posizione dell’Autore sia ovviamente chiara, non vi sono manifestazioni di faziosità di sorta: alla fine, in effetti, più che assertività si coglie problematizzazione.

Posta in termini banali, la domanda è: si poteva fare la rivoluzione? Una rivoluzione da intendersi in senso marxista e leninista, di presa del potere politico e militare e ribaltamento dei rapporti di produzione. La letteratura a riguardo è sterminata e, non disponendo della cosiddetta prova controfattuale, dal punto di vista strettamente storiografico si può solo constatare che quella rivoluzione da noi non ci sia stata, né i comunisti hanno in qualche modo conquistato la leadership dei fronti partigiani, come in, appunto, Jugoslavia ed Albania o, dal Dopoguerra, dei movimenti di liberazione nazionale dal colonialismo, a partire dalla Cina.

Giusti, compiendo un’analisi di classe sia della Lotta partigiana sia dell’internamento dei militari italiani e della renitenza alla leva, nota come in larga prevalenza l’attività resistenziale nel suo insieme fosse portata avanti da proletari, che, eventualmente, avrebbero potuto fare da base sociale per uno sconvolgimento in senso rivoluzionario. D’altro canto, però, si evidenziano tutti i limiti di un’ipotesi che si potesse oggettivamente muovere in questa direzione. E non si poteva certo fare leva sugli internazionalisti, a vario titolo presenti sul territorio ma in modo disomogeneo, e, al netto delle loro forze effettive, senza una direzione unitaria a livello nazionale e agganci di qualsivoglia tipo a livello internazionale.

Resta una storia, qui ricostruita in modo panoramico, di un’umanità generosa, su cui sono spesso gravate calunnie ed accuse ingiuste, e ad oggi infondate, segnata anche da tragici epiloghi, come nel caso degli internazionalisti Mario Acquaviva e Fausto Atti, che ha inteso in quei frangenti dare nel disinteresse quella spinta di cui a volte ha bisogno la storia.

Silvio Antonini