Milano — Udine, Mimesis, 2024, pp. 780, € 42.00

«Prima che i comunisti possano consumare per intero il loro tradimento, prima che armate straniere possano giungere sul nostro suolo per conferire ad essi il miserabile potere “quisling” al quale aspirano, il Governo della Repubblica e la maggioranza degli italiani avranno il coraggio, l’energia, la decisione sufficienti per inchiodare al muro del loro tradimento Togliatti e i suoi complici. E per inchiodarveli non metaforicamente».

La polemica era diretta all’intervento di Togliatti alla Camera dell’8 luglio 1948 contro la ratifica dell’Accordo di cooperazione economica Usa – Italia. La faccenda avrebbe potuto risolversi in querele o con una schermaglia attraverso gli organi di stampa, invece le parole di cui sopra sono in un editoriale del quotidiano dell’allora Partito socialista dei lavoratori italiani, poi Socialista democratico italiano, “L’Umanità”, uscito il 13 luglio 1948. Alle 11.30 del mattino successivo, in via della Missione, il mancato omicidio di Togliatti, ad opera di Antonio Pallante, giovane anticomunista, allora frequentante gli ambienti qualunquisti. Il Paese sprofonda nel caos delle proteste, anche nella convinzione che l’attentato fosse parte di un disegno di restaurazione reazionaria in atto, con le carceri che, a seguito di una violenta repressione dei moti, tornano effettivamente a riempirsi di militanti socialcomunisti, come nel Ventennio.

A scrivere l’editoriale del giorno prima, da poco alla Direzione de “L’Umanità” dopo un lungo, inquieto e accidentato percorso, è Carlo Andreoni. E tanto basta. Aldilà della comprensibile indignazione sul momento per quella sorta di anatema che voleva essere fuor di metafora, su una personalità certo complessa sì ma importante e significativa come quella di Andreoni, cala irrevocabilmente la damnatio memoriae. Anche in sede storiografica, nel corso dei decenni e indipendentemente dall’orientamento degli autori, si sono reiterate le stesse definizioni: “voltagabbana”, “ex anarchico finito nella socialdemocrazia su posizioni anticomuniste” etc., non facendo ricerca storica ma ripetendo formule.

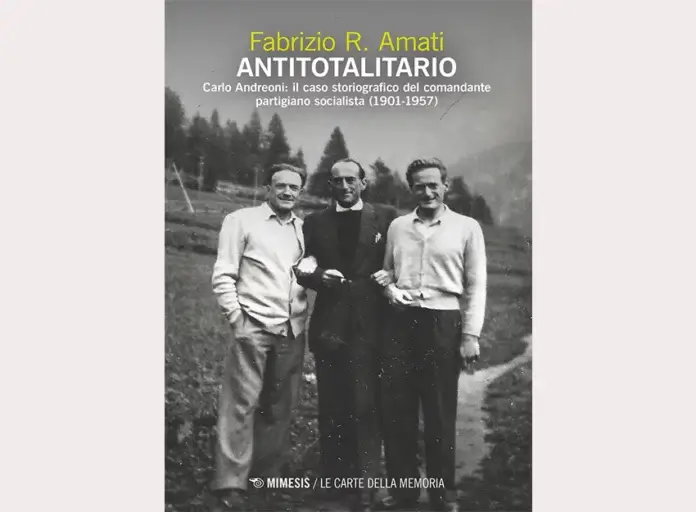

Insomma, sono dovuti passare ben 67 anni dalla morte di Andreoni per averne di fatto la prima biografia, con ogni probabilità tra le più interessanti pubblicazioni di Storia contemporanea uscite di recente. L’Autore è Fabrizio Romano Amati, laureato in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, con all’attivo la monografia Il Movimento di unità proletaria, 1943 – 1945 (2005), mentre l’argomento del volume in oggetto è stato introdotto con un contributo di due anni fa sulla “Rivista storica del socialismo”, Carlo Andreoni e il Partito socialista dei lavoratori italiani, sin qui, emblematicamente, l’unica vera e propria risorsa bibliografica esplicitamente sulla figura.

Con questo libro siamo così passati da niente a tutto e oltre: ben 760 pagine di testo, con un apparato critico di annotazione che ne potrebbe riempire un altro d’uguale spessore. Infinite le risorse consultate: archivi pubblici, di fondazioni, istituti culturali e di privati, fonti bibliografiche e a stampa, dell’epoca e successiva, e testimonianze individuali. Tutto per la gran parte, va da sé, inedito.

Chi era, dunque, questa personalità obliata? Carlo Andreoni viene al mondo nel 1901, a Giaveno (Torino), da una famiglia facoltosa: il padre, Luigi, è un ingegnere, di osservanza massonica, che la famiglia segue negli spostamenti per ragioni lavorative. Carlo assorbe il repubblicanesimo degli ambienti familiari e, quindi, simpatizza per l’interventismo al cospetto della Grande guerra. Per fisionomia politica e culturale, e per indole, Andreoni, che in quel periodo si trovava in Calabria, e che già si faceva notare per comportamenti turbolenti, potrebbe tranquillamente essere nel novero di quei giovani partiti volontari in Serbia e Francia prima dell’entrata in guerra dell’Italia, i cosiddetti precursori, cosa che a lui non riesce. È in linea con il socialismo interventista e, circostanza non consueta per la gioventù della sua estrazione, con la Scissione di Livorno aderisce al Partito comunista d’Italia, divenendone subito attivista. Ora si trova a Roma, studente in Medicina, nel turbine della guerra di movimento scatenata dai fascisti, quando entra nell’apparato illegale capitolino del Partito, talvolta detto delle Guardie rosse, al fianco di figure provenienti dagli Arditi del popolo, a seguito della loro messa fuorilegge. Tra questi, Nestore Tursi, già membro del Direttorio nazionale degli ardito – popolari.

Proprio in seno agli apparati clandestini del Partito, Andreoni si rende protagonista di un tragico fatto assurto alle cronache nazionali.

Feuzi Nouri Hassen, ex ufficiale ottomano aderente alla Lega dei popoli oppressi, era fuggito dalla Russia sovietica con documentazione riservata. La Ceka non era riuscita a bloccarlo ma aveva avvisato le sezioni estere del Komintern, tra cui quella di Roma, dove Nouri era approdato in direzione di Berlino. L’apparato illegale del Partito si era assunto il compito di fermarlo, sottrargli la documentazione incriminata e verificare i suoi propositi onde lasciarlo andare. Tale compito è direttamente affidato ad Andreoni, all’ex ardito – popolare Tursi e a certo Angelo Valente. Il piano deve esplicarsi sul Diretto Roma – Milano, in partenza dalla stazione Termini alle 23.30 del 30 ottobre 1921 — mentre la Capitale era in agitazione per l’arrivo della salma del Milite ignoto -, con la narcotizzazione di tutti i viaggiatori del vagone dove si trovava il presunto fuggiasco per procedere con la perquisizione in tranquillità. Le cose vanno diversamente. Il piano scatta all’altezza di Arezzo ma la narcotizzazione dei viaggiatori non funziona come previsto. Uno di loro, Egidio Tomasi, commerciante residente a Pistoia, si avventa contro i due, probabilmente pensandoli rapinatori, Tursi lo fredda sparandogli e poi, nel tentativo di discesa dal treno in corsa, si ferisce gravemente ad una gamba che gli viene amputata. Feuzi Nouri, trattenuto nelle prime fasi dell’istruttoria come testimone chiave, poco dopo riprendeva il viaggio verso Berlino facendo perdere le sue tracce. È il Delitto del Diretto 38: una perfetta storia di spionaggio che la stampa, sulle prime convinta anch’essa che si trattasse d’un tentativo di furto andato a male, segue e riporta con dovizia di particolari per tutta la fase processuale.

Così, per Andreoni, si erano aperte le porte del carcere, e dei manicomi criminali, previa perizia psichiatrica, in anticipo sull’avvento del Regime fascista. La sentenza, pronunciata dalla Corte d’assise di Arezzo il 9 marzo 1926, condannava Andreoni e Tursi a, rispettivamente, 25 e 20 anni di reclusione, per “delitto di correità in omicidio volontario qualificato”.

Andreoni è detenuto in diversi istituti di pena, quando, l’8 giugno 1935, anche grazie alla vedova del commerciate Tomasi, Checchi Giuseppina, dichiaratasi disponibile al perdono, viene scarcerato in anticipo, in libertà vigilata.

Frattanto, sul finire degli anni Venti, Andreoni era uscito dal Partito comunista d’Italia. Per i dirigenti del Pci si sarebbe trattato di espulsione; Andreoni avrebbe invece parlato di una scelta volontaria dettata dalle notizie che arrivavano dall’Urss. Come per molti fuoriusciti dal Partito comunista con motivazioni ideali si prospettava l’opzione socialista, nella convinzione che nei ranghi socialisti non si osservasse, quantomeno rigidamente, il centralismo democratico e che la maggiore libertà dialettica interna consentisse un certo margine di manovra. L’afflato libertario comportava però alcune contropartite, tra cui: la frammentazione in correnti di pensiero, l’impossibilità di costituire strutture di massa durevoli dinanzi all’incedere degli eventi, da cui una serie infinita di scissioni, riunificazioni e di nuovo scissioni. Perciò, aldilà della riunificazione, appunto, avvenuta nel Psi in esilio, il socialismo italiano consisteva in una sorta di sintonia sentimentale tra la vecchia guardia riformista ed i dissidenti, perlopiù giovani di tendenze rivoluzionarie, del comunismo. Andreoni, ascrivibile ai secondi, si accinge quindi a fare ingresso in questa sfortunata storia, per restarvi sino alla fine dei suoi giorni.

A riguardo, il 10 gennaio 1943, raggiunta Milano da Roasio, dove si era stabilito, Andreoni partecipa alla fondazione, ovviamente clandestina, del Movimento d’unità proletaria (Mup), con la convergenza di istanze social — rivoluzionarie e luxemburghiane di cui Lelio Basso è la figura di maggior rilievo.

E a Roma, tra il 22 ed il 25 agosto di quell’anno, in periodo badogliano, la fusione tra Psi, Mup e formazioni minori dà vita al Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup), con Segretario Pietro Nenni, in cui Andreoni è chiamato a Vicesegretario, incarico condiviso con un certo Sandro Pertini.

Sopraggiunge l’8 Settembre, la trasformazione del Comitato delle opposizioni in Comitato di liberazione nazionale (Cln) e la Resistenza. Non era per nulla scontato che la Lotta di liberazione si dovesse condurre nel Cln, accanto alle forze monarchiche, conservatrici o che, comunque, si erano rese responsabili dell’avvento del Fascismo. Un po’ in tutte le sensibilità antifasciste si manifesta questa insofferenza che tende di più ad esplicarsi nelle fila socialiste ove Andreoni, frattanto trasferitosi con la famiglia a Roma, se ne fa interprete. Ciò lo porta alla rottura con Nenni, intenzionato invece ad un discorso comunque unitario, che si consuma a fine novembre con l’esautorazione di fatto dell’incarico di Andreoni da Vicesegretario, pur rimanendo formalmente nella Direzione.

Si entra così nel vivo dei moti resistenziali. E su ciò che vede impegnato Andreoni da qui alla Liberazione, occorre premettere alcune circostanze storiografiche per quanto riguarda Roma. La ricerca storica sull’occupazione nazista della Capitale è in genere al palo sulla questione inerente il nesso via Rasella – fosse Ardeatine, per le forti polemiche strumentali sorte attorno allo stesso, per cui è risultato sempre difficile scrivere e parlare d’altro. Anche laddove l’oggetto della trattazione non lo comporti necessariamente, ci deve immancabilmente essere una parte, spesso consistente, in cui si ribadisce la legittimità dell’azione gappista di via Rasella. Sembra che a schiodarsi da ciò si rechi un’offesa alla corretta ricostruzione di quelle vicende storiche. In base a questo è facile poi immaginare la conseguente censura su tutto quanto di partigiano si fosse mosso fuori dal Cln e, magari, in un’ottica rivoluzionaria, perché vi si potrebbe mettere a repentaglio l’idea di Resistenza unitaria senza distinzioni di parte contro lo straniero invasore. In questa soggezione, si badi bene, non fanno eccezione storici ora tra i più accreditati sulla Lotta partigiana a Roma, che non possono non sapere in merito, le cui affermazioni sono infatti confutate in più riprese da Amati.

Venendo al dunque, Andreoni, a fine novembre, a seguito della sostanziale rottura con i vertici Psiup, si impegna per la costituzione d’un soggetto militare se non ostile al Cln, comunque in grado di raccogliere tutte le forze che si ponessero in modo critico dinanzi alla Monarchia, che nell’Antifascismo di Roma e del Lazio, in termini quantitativi, sono addirittura maggioritarie. Il riferimento in particolare è alla Federazione repubblicana sociale, organismo politico plurale frattanto sorto in concorrenza con il Cln, dove spicca la presenza del Movimento comunista d’Italia – Bandiera rossa, accanto ai Cristiano – sociali e ad altri frammenti del mondo socialista, repubblicano e libertario. Ne nasceva il Comando superiore partigiano (Csp), con a capo Andreoni stesso, che altresì fondava e dirigeva “Il Partigiano”, sostanzialmente organo del Comando.

Qui occorre invece fare una premessa concernente la ricerca storica. La definizione degli organigrammi partigiani è stata fatta in parte notevole ex post, dopo la Liberazione, con un peso sicuramente non indifferente degli orientamenti politici contingenti, mentre magari, al momento della Resistenza, l’adesione ad un gruppo partigiano dei singoli era avvenuta casualmente, senza necessariamente la piena consapevolezza di quali fossero i referenti politici di questa o quella banda. Si aggiunga a ciò il fatto che la corsa all’attestato partigiano non può non aver falsificato i numeri reali nel conteggio complessivo. Per ovviare, possibilmente, a ciò, oggi, all’Archivio centrale dello Stato, c’è a disposizione della ricerca il fondo Ricompart, cioè la documentazione prodotta dalla Commissione per il riconoscimento della qualifica dei combattenti partigiani, infatti ampliamente compulsata dall’Autore che, tra l’altro, è attualmente impegnato proprio in una monografia specifica sul Csp.

Il Csp risulta aver fatto da coordinamento delle bande partigiane a Roma e nel Lazio, e qualcosa in Abruzzo, con in attivo diverse azioni contro i nazifascisti. Andreoni è chiaramente in prima linea e riesce addirittura ad organizzare delle vendite clandestine di quadri per finanziare l’attività del Comando.

Il 26 febbraio 1944, però, deve lasciare Roma, per cui sarebbe stato assente durante le terribili vicende capitoline di quella primavera, alla volta di Milano, in missione segreta per conto della Direzione Psiup e con il nome di battaglia di Demetrio Sergi. Il 10 marzo è arrestato dalle Ss e condotto a S. Vittore, dove si trova al momento dello scoppio della “Bomba Ercoli”, vale a dire la Svolta di Salerno, quando Palmiro Togliatti annunciava l’accantonamento della questione istituzionale e quindi l’abbandono della pregiudiziale antimonarchica da parte del Pci.

Andreoni è liberato il 13 giugno 1944, forse, come ipotizzato da egli stesso, in ragione del tentativo di coinvolgimento dei socialisti nel programma repubblichino. Al momento dell’uscita si era congedato da un compagno di prigionia, svelando la sua vera identità, e questi si era ricordato del nome dal Delitto del treno. Quel prigioniero era Indro Montanelli e Andreoni si sarebbe prodigato per procurare anche a lui la scarcerazione.

Andreoni fa così ritorno nella Roma liberata, e trova il Psiup stagnante in merito al da farsi, soprattutto in termini di alleanze governative e di strategie istituzionali da adottare. Un’empasse che provoca le dimissioni di Andreoni dalla Direzione e la creazione, nella preoccupazione di non far svanire l’eredità resistenziale, del Movimento partigiano, in continuità con il Csp clandestino ed in contrapposizione al Governo regio. La vita del Movimento si presenta ben presto travagliata, soprattutto riguardo la gestione de “Il Partigiano”, dalle cui colonne, l’11 dicembre 1944 Andreoni lanciava il Manifesto dell’Unione Spartaco, sempre nell’ottica di coinvolgere tutti i dissidenti in un progetto unitario. Al suo fianco per l’occasione, tra gli altri, il redattore del “Il Partigiano” Roberto Secondari, fratello di Argo, fondatore e primo Capo — direttorio nazionale degli Arditi del popolo.

A tal proposito si sarebbe ingenerato un equivoco su cui i detrattori di Andreoni avrebbero ben presto fatto leva: la confusione dell’Unione Spartaco con “Spartaco”, uno strano foglio attendista circolato durante l’occupazione di Roma lasciando perplessa la stessa polizia fascista, in cui si esortavano i rivoluzionari a non disperdere energie nella lotta contro i nazifascisti onde conservarle per il momento buono, cioè la rivoluzione che sarebbe inevitabilmente scoccata con l’imminente fine della guerra.

A pochi giorni dal 25 Aprile, cioè il 6 maggio 1945, Andreoni è tratto in arresto dalla Polizia militare alleata con l’accusa di collaborazionismo con i nazisti, collegata alla sua scarcerazione da S. Vittore. Il rilascio dopo 14 giorni di detenzione, a seguito d’una campagna stampa e di prese di posizione pubbliche per rimarcare l’infondatezza dell’accusa.

L’arresto lasciava comunque intuire le difficoltà di Andreoni nell’adattarsi alla normalizzazione in atto con la fine della Guerra. Egli teme che con l’organizzazione del grosso del partigianato nell’Anpi si rischi una deriva reducistica e commemorativa del portato resistenziale, nella convinzione che il suo compito fosse tutt’altro che assolto. Così, il 30 agosto 1946, a dieci giorni dalla sollevazione di Santa Libera, in cui alcuni partigiani, protestando contro l’Amnistia Togliatti e con varie rivendicazioni economiche e di carriera per i combattenti, avevano ripreso la strada della montagna per poi rifluire a seguito di accordi, con la mediazione di Pci e Psiup, Andreoni lanciava, con apposito manifesto, il Movimento di resistenza partigiana (Mrp). All’iniziativa, di contrasto al Governo e di sfiducia verso la Costituente, promossa da partigiani socialcomunisti dissidenti. avevano aderito soprattutto ambienti libertari milanesi.

L’Mrp passa all’azione il 23 ottobre quando a Curino, piccolo centro delle Prealpi biellesi, arrivava la i Divisione Cesare Battisti. I propositi potevano ricordare quelli di Santa Libera ma i partigiani convenuti attuano una forma di protesta disarmata, una sorta di sciopero alla rovescia, come quelli che stavano avvenendo per l’occupazione delle terre, in cui si lavoravano i terreni. La protesta ha la diffida di Pci e Psiup e dell’Anpi: in un frangente in cui i socialcomunisti erano al Governo, si era conquistata la Repubblica e quanto altro, l’iniziativa veniva facilmente bollata come provocatoria. L’Anpi di Biella, a tal proposito, mandava, come inviato di “Baita”, Francesco Moranino, il Comandante Gemisto, che ben altre grane avrebbe dovuto affrontare, e proprio a proposito di partigiani nell’Italia liberata, il quale resocontava l’esperienza stigmatizzandola. Ai fatti di Curino si pose fine a strettissimo giro con l’arresto degli organizzatori, tra cui ovviamente Andreoni che, comunque, riceveva la solidarietà di Sandro Pertini. Infruttuose si erano rivelate le perquisizioni in cerca di armi presso le sedi Mrp a Milano.

Si concludeva così l’ultima manifestazione di insofferenza partigiana in Italia. E per Andreoni, come per tutti gli esponenti di quelle culture politiche che stavano per essere tagliate fuori dalla divisione del mondo in blocchi, si apre un periodo incerto, che non di rado coincide con la via del tramonto. In Andreoni l’insofferenza verso il Pci e verso l’Urss si trasforma in anticomunismo, chiaramente non contro il comunismo nei suoi princìpi in astratto ma contro la sua realizzazione ed i suoi rappresentanti. Ciò lo porta ad aderire alla Scissione di palazzo Barberini l’11 gennaio 1947, a seguito di Giuseppe Saragat, con la fondazione del Partito socialista dei lavoratori italiani (Psli), finalizzato a raccogliere tutte le sensibilità socialiste a vario titolo volenterose di rompere l’unità d’azione con il Pci. Ancora una volta, vecchi riformisti accanto a giovani rivoluzionari. Un’unione rappresentata dal simbolo del partito: la falce e martello comunista, in Italia presente anche nel simbolo Psi, sovrapposta alle Tre frecce, il logo ideato dal biosociologo russo – tedesco Sergei Tschachotin con finalità antinaziste, e adottato da diversi partiti socialisti nel mondo.

Divenuto, come detto, Direttore dell’organo “L’Umanità”, il 13 agosto 1948, Andreoni fa lo scivolone che ne avrebbe per sempre segnato la fama.

Il partito di Saragat si sarebbe trasformato in Partito socialista democratico italiano (Psdi), appiattito su posizioni governative al cospetto di un modestissimo seguito elettorale. Sarebbe stato buttato definitivamente fuori dalla scena politica con Tangentopoli, anche se formalmente esiste ancora oggi.

Intuendo questa deriva, Andreoni, sempre impegnato a trovare una terza via che conciliasse giustizia sociale e libertà civili, se ne era allontanato. Nel 1953 si faceva promotore dell’Unione socialista indipendente (Usi), il partito promosso da Aldo Cucchi e Valdo Magnani che raccoglieva diverse figure storiche di dissidenti incrociati nella storia qui ricostruita e che esprimeva simpatie verso il Socialismo plurale autogestito della Jugoslavia.

Rotto il patto d’azione Pci – Psi, Andreoni si fa sostenitore della confluenza dell’Usi in quest’ultimo, stabilita al II Congresso, quello di scioglimento, del febbraio 1957, ma egli non fa in tempo a vedere compiuto il suo proposito. Alle ore 20.00 dell’8 marzo successivo, mentre si trovava a bordo dell’autobus della linea celere E, nel tratto tra piazza Bologna e via Livorno, Carlo Andreoni viene còlto da paralisi cardiaca e muore.

Silvio Antonini