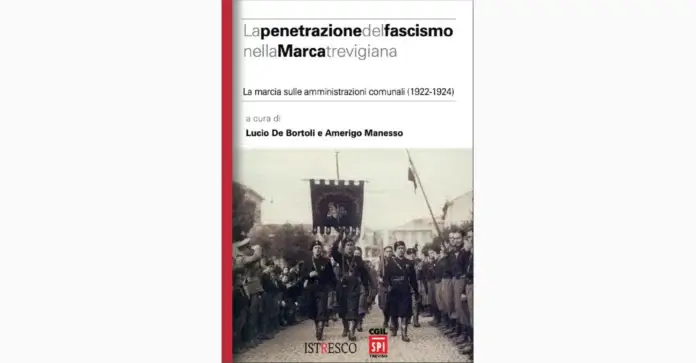

La Penetrazione del fascismo nella Marca trevigiana, La Marcia sulle amministrazioni comunali, 1922–1924

a cura di Lucio De Bortoli e Amerigo Manesso

Treviso, Istresco, Spi Cgil, 2024, pp. 302, € 20.00

Era il 1999, quando i Senza sicura, ska – punk da Treviso, scioltisi ormai da molti anni e tuttavia rimasti nella memoria, chiudevano l’ultima traccia del loro secondo album per la Gridalo forte, Radici senza terra, con il coro aggraziato “Gentilini ce lo suca, alé, alé”. La loro città era, infatti, nel bel mezzo della lunga sindacatura di Giancarlo Gentilini, Sindaco dal 1994 al 2003, Vicesindaco fino al 2013 e, ancora, Consigliere nel 2018, recentemente scomparso. Il primo sindaco – sceriffo, indubbiamente antesignano, per certi versi assieme a Giancarlo Cito di Taranto, di un modo disgraziatamente folkloristico di intendere la politica amministrativa ed il rapporto con la cittadinanza. Un leghista di origini democristiane che, una volta eletto, ha manifestato tutto il suo viscerale anticomunismo ed il contrasto all’immigrazione nel nome delle “città più sicure”, rilasciando dichiarazioni razziste che puntualmente finivano in prima pagina. Il suo, di fatto, filo – fascismo lo avrebbe altresì portato a rifiutare il secessionismo di Bossi. Un esempio che avrebbe fatto scuola, e non esclusivamente nella sola destra, in una realtà complessa ed articolata com’era comunque quella di Treviso, allora al centro del modello di sviluppo detto del Nordest.

Complessa ed articolata era anche la storia della città veneta, fatta di peculiari origini sociopolitiche che avevano subito una radicale trasformazione durante il Ventennio, con quella massiccia terziarizzazione che avrebbe influito nel dna di molti centri minori del Paese.

Il saggio in questione ricostruisce le circostanze in cui questo processo ebbe inizio. Occorre, anzitutto, ricordare che nel Trevigiano era attestato il Fronte della Grande guerra, lì passa il Piave, lì c’è Vittorio Veneto. Treviso era quindi la “Città di retrovia”, con il problema della gestione dei profughi e, immediatamente dopo, della ricostruzione dei territori danneggiati dal Conflitto. Un’area, quindi, potenzialmente suscettibile alla propaganda nazionalista alla quale, invece, rispose in modo non univoco.

Treviso, a tal proposito, era assurta alle cronache nazionali per i disordini del luglio 1921, assieme a Viterbo, Sarzana e Roccastrada. Nel mezzo di quel mese incandescente, in una specie di avvicendamento con le Tre giornate di Viterbo, 10–12 luglio, Treviso (una curiosità: le sigle delle due città sono le stesse lettere capovolte, Tv e Vt), dal 12 al 14 vede l’incursione punitiva dei fascisti, su cui gli stessi autori hanno, per il Centenario dei fatti, redatto un contributo (Squadristi veneti all’assalto di Treviso, Istresco, 2021), colmando quello che era un vero e proprio vuoto bibliografico. A chi era maggiormente rivolto nei fatti quell’assalto? Il principale bersaglio era indubbiamente nelle organizzazioni partitiche, sindacali e socioculturali cattoliche. E qui veniamo alla specificità della storia in oggetto.

Esiste certo, qui come altrove, una presenza socialista, che fa riferimento al periodico “Il Lavoratore” e che amministra alcuni comuni ma che sul territorio si manifesta in modo discontinuo. Il grosso della Marca è egemonizzato dai cattolici, dal 1919 organizzati nel Partito popolare italiano (Ppi), che fanno riferimento ai periodici “Il Piave” e “L’Idea”, ed è comunque consistente, sebbene più a macchia di leopardo, la componente repubblicana, con il periodico “La Riscossa”. Qui, i cognomi delle personalità di spicco delle due tendenze politiche finiscono ad essere fonte di aggettivazione per chi si pone al loro seguito. Per i repubblicani si parla di “bergamini”, in base alla figura di Guido Bergamo e, per i popolari, di “corazziniani”, per via di Gueseppe Corazzin, instancabile agitatore politico e sindacale cattolico, fondatore de “Il Piave” e dirigente dell’Unione del lavoro. La sua morte, avvenuta il 18 novembre 1925, a seguito del brutale pestaggio subito dalle camicie nere a Treviso nell’ottobre dell’anno prima, mentre passeggiava con la moglie incinta Emilia Calderino, che lo aveva fortemente minato nel fisico, è indicativa per il senso della storia qui ricostruita.

Sotto il profilo, per così dire, tecnico, la presa delle amministrazioni da parte fascista è avvenuta qui un po’ con le stesse modalità riscontrate altrove: dimissioni degli amministratori e dei consiglieri a seguito di minacce e coercizioni, con la verbalizzazione di fittizie motivazioni personali o d’altro tipo. Un processo che avrebbe visto una forte accelerazione a seguito della Marcia su Roma, “per il mutato quadro politico”, con il conseguente scioglimento delle giunte, nuove elezioni con liste di soli fascisti, o di notabili a loro funzionali, ed ecco la presa del potere. I fascisti, anche qui come altrove, sono rappresentanti dei ceti possidenti e privilegiati, con qualche recluta proveniente dalle forze già rivoluzionarie, attraverso il prisma dell’interventismo. Non mancano qui grandi proprietari di origine austroungarica minacciati nei loro beni dalle espropriazioni. Le modalità di azione sono le stesse: prima di passare alle mani, si minacciano somministrazioni di olio di ricino e di “santo manganello”, facendo nomi e cognomi, dalle colonne di “Camicia nera”, organo del Fascio di Treviso.

La specificità è data dal comportamento delle forze politiche proletarie e popolari dinanzi all’avanzata fascista. I repubblicani, potenzialmente i più attratti dalle sirene della propaganda mussoliniana, vista la simbiosi del loro programma con quello iniziale dei Fasci, qui si pongono in una netta posizione proto – antifascista, cosa che non si verifica in tutte le aree del Paese; anche se in questo àmbito non è del tutto da escludere l’indirizzo delle rispettive logge massoniche di obbedienza.

Di assoluto interesse è la vicenda dei cattolici. Il Ppi nasce nel 1919 e trova, per così dire, la pappa pronta: non deve farsi conoscere e agitare il proprio programma tra le masse, potendo contare sulle plurisecolari strutture ecclesiastiche e, in particolare, sulle loro articolazioni di base, vale a dire i parroci. Si va alle elezioni amministrative e si prende tutto, ma le sole urne non bastano: ci sono dei fermenti che agitano la società italiana e che vedono protagonista il mondo contadino – organizzato nelle leghe bianche -, nel Trevigiano più consistente che in altre parti, almeno in relazione al complesso delle attività lavorative.

Nel Biennio rosso si verifica qui il fenomeno del cosiddetto Bolscevismo bianco, perché spesso sono gli associati alle organizzazioni cattoliche che prendono iniziativa e la portano a termine con una certa veemenza. Si parla di Arditi bianchi (una denominazione che sarebbe tornata poco dopo nel Cremonese per definire i popolari vicini al Deputato Guido Miglioli) che compiono azioni contro il padronato, fino a dare l’assalto alle abitazioni e a far sottoscrivere i patti colonici ai latifondisti con la forza. Insomma, una vera a propria organizzazione rivoluzionaria nelle azioni che, però, rifluito il Biennio rosso sembra dissolversi. Nel Biennio nero, quello dell’offensiva fascista del 1921–22, laddove i fascisti si ricordano a memoria dei bolscevichi bianchi contro cui intendono infatti compiere la vendetta dei possidenti, questi Arditi sembrano scomparsi come entità, e la risposta di strada spetta agli Arditi del popolo, che anche nella Marca si organizzano ed agiscono, e ai comunisti, che fanno riferimento a “L’Eco dei soviet”, pubblicato a Venezia, con tutti i limiti politici ed organizzativi del caso.

Sulla dissoluzione di questo arditismo bianco, aldilà dei fattori oggettivi ed universali, non è da escludere abbiano gravato i tentennamenti della dirigenza Ppi che stava, pezzo per pezzo, cedendo ai fascisti, accusando i settori sindacali e proletari di estremismo. E proprio con l’accusa di estremismo era stato espulso l’esponente Corradino Italico Cappellotto, che, giusto nel 1921, fondava quindi il Partito cristiano del lavoro.

In conclusione, come si vede, una storia locale che si dimostra esplicativa per la comprensione del quadro politico nazionale, che si sia a conoscenza di nomi e località citati o meno. Il volume si presenta come raccolta di contributi sull’argomento. Tra gli autori, oltre ai curatori: Alessio Barbazza, Pier Paolo Brescacin, Lorenzo Capovilla, Giacinto Cecchetto, Daniele Ceschin, Isabella Gianelloni, Simone Menegaldo e Ivano Sartor. Hanno compito un lavoro ottimo nei contenuti e nella scrittura, basandosi su consistenti fonti d’archivio, librarie ed emerotecarie, con la capacità di andare subito al sodo, senza tanti raggiri, e di cogliere, come si deve, la storia sul fatto.

Silvio Antonini